連休のお出かけの合間に、親子でホットケーキを作りませんか?

4月に入園入学をして新しい環境でがんばってきた子供たちには、おうちでほっと安心してストレスをリセットできる「心の緊急避難基地」が必要です。

ホットケーキ作りでなぜ脳力が上がるの?

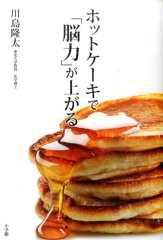

脳トレで有名な東北大学川島隆太教授の『ホットケーキで「脳力」が上がる』(小学館) という本を先日、図書館で見つけました。

ホットケーキと「脳力」ってなんだろう?と気になって手に取ると、表紙にはシロップたっぷりのおいしそうなホットケーキの写真がありました!

ホットケーキを作ると脳の前頭前野が活発になる!

五感の脳(見る、聞く、触る、嗅ぐ、味わう)は、3歳までに大人と同じくらいまでに発達しますが、思考の脳、前頭前野は3歳くらいまでの家庭での経験で発達したあとはさらに思春期以降、考える脳力として発達を続けます。

この前頭前野が、人間らしさを生み出す重要なところです。

やる気、自発性、思考力、想像力、記憶力、コミュニケーション力、忍耐力などを司る脳です。

ホットケーキを作るときの作業で、牛乳をカップで量るとか、卵を割る、混ぜる、フライ返しで裏返すなどのすべての過程で前頭前野は強く刺激されるのです。

ホットケーキを作るときはたくさん子供をほめる!

川島隆太先生は、ホットケーキを作るときは、意識してできるだけお子さんをほめてほしいと言われています。

たとえ粉を半分こぼしても、半分はカップに入ったらあえてほめるなど、つい注意しがちなことでもあえてほめるのです。

それによって子供ときちんと向き合う、子供に声かけする、子供の表情を見る、などいつも忙しさの中でつい流してしまった親子の時間ができるのです。

このように、子供の目を直接見て話したり、聞いたり触れたりする対面コミュニケーションが、脳を強く刺激するのです。

コミュニケーション量が多いと脳力が上がる?

川島教授は平成24年に、コミュニケーションの量と学力の関係を調査しました。

親にしっかりと話を聞いてもらっている子、つまり家庭で家族とのコミュニケーションの量が多い子ほど、知的好奇心・将来の夢や目標を強く意識する ⇨ その結果、自主的な学習態度が育まれる ⇨ 学力が向上する ということがわかりました。

親子でホットケーキを作ることで見えてきたことは?

これをもとに、親子のコミュニケーションが、学力だけでなく、子供の脳や心の発達にとても重要ではないかということを証明するために、2008年、幼稚園児の子供を持つ親たち29組に協力してもらって2つのグループにわけ、ひとつのグループでは6週間のあいだ、週に一度、親子でホットケーキを作って食べるということ、ただし、作りながらできるだけたくさん子供をほめるということを意識する、という実験をしました。

この実験を始める前に、忙しくて無理という親がたくさんいたそうですが、忙しい中でスマホは何分いじっているか、テレビはどれくらい見ているかと聞くと、親の顔色が変わったそうです。

そして、ホットケーキを親子で作る実験終了後は、今までこんなに子供に集中していなかった、子供が今、何を考えているのか、手に取るようにわかるようになったと言う親も出てきました。

親が子をほめて認めてホットケーキを作ることで子も親をさらに喜ばせることをしようとする、子の機嫌の悪さが減って不安や抑うつが減り、意思疎通がスムーズになり、親の期待どおりに動いてくれることが増えて、非行的な行動が減るなど見られ、親たちも子育てへの自信がわいてきたのです。

親子でホットケーキを作ると健全にしあわせに育つ!

2009年、大学生444名を対象とした調査では、親子でホットケーキを作ったことのある人は作ったことのない人よりも、

- 人生に対する前向きの気持ち

- 達成感

- 自信

- 至福感

- 近親者の支え

- 社会的な支え

といった項目で統計的に有意な差があり、心の健康度が高かったのです。

親子でホットケーキを作ると、親と子の愛着がしっかりと結ばれ、愛着形成がなされるので、外の新しい世界で抱いた不安や恐れを解消できる、心の「緊急避難基地」ができるのです。

4月の新しい環境でがんばった子供たちが安心できるホットケーキ作り、親子で楽しめそうですね!

食を通した親子のふれあい体験が将来の幸せをもたらす!

川島先生は、ホットケーキに限らず、おやつ作りや食事の手伝いなど、食を通した親子のふれあい体験が子供を将来しあわせにすることを強調しています。

白百合女子大学人間総合学部田島信元教授は、発達心理学が専門ですが、やはり川島先生のように食のふれあい体験の重要性を説いています。

カルピスを親子で作ると心の健康度が上がる?

夏休みに近所のスーパーのカルピス売り場で、子供たちがカルピスを作るカルピス教室があり、娘が喜んで作ったのですが、そのときもらった『子どもの心の健康リーフレット』があります。

18~24歳の学生400名に心の健康度を測るアンケート調査をすると、幼少期にカルピスを家族や友だちといっしょに作ったことのある人は、「近親者の支え」「至福感」などの心の健康度が高いことがわかったのです。

カルピスを作って自立心が育まれる!

田島先生も、親子でカルピスを作る体験は、子供の自立心を養うと言われます。

子どもといっしょにカルピスを作ると3回目には、ママに飲んでもらおうと自分で作って、親をリードするようになります。

小さな子どもが簡単にできて、親子共同の調理活動の入門的なものとして大いにお薦めしたい優良活動と、田島先生は言われています。

カルピス教室体験談はこちらからどうぞ。

スマホを少し置いて子どもを見つめませんか?

親がスマホを見る時間が長くなって、親子の愛着形成の妨げになっていませんか?

川島先生は、スマホを見ながら育児をする親について、とても心配しています。

目と目を合わせないと愛着形成できない

赤ちゃんの授乳中でも、小さな子と手をつないでいるときでも、赤ちゃんや子どもが一生懸命に親の顔を見ているのに親のほうはスマホを見るのに夢中で子どもの顔を全然見ていない光景をよく見かけます。

目と目を合わせて授乳したり手をつないだりしないと、親子の愛着は形成されないのです。

また、顔を見ながら会話すると、前頭前野が活発に働きますが、携帯電話で顔を見ないで話をすると、「言葉を使って話をする」という行動は同じでも前頭前野はほとんど働きません。

顔を見て目を合わせて話すなら、脳は活発に働きますが、電話で話すと、脳は人と会って話しているのと違うと感じているのです。

メールやLINEでの会話ではさらに働かないのです。

脳力で重要な前頭前野

以前、子どもへの体罰が子供の前頭前野を約1%も縮小させてしまうというお話をいたしました。

前頭前野は考える働きをするのでしたね。

やる気、自発性、思考力、想像力、記憶力、コミュニケーション力、忍耐力などを司る脳でした。

脳の中で最も高度な働きをしているので、「脳の中の脳」といわれます。

人としてやってはいけないことを「しない」と判断して抑制し、人間らしい行動をするとき、前頭前野が働いているので、子供の将来にとってはこの前頭前野の発達こそが重要なカギを握っていると川島先生は言われています。

体罰も、子供と目と目を合わせて会話しないことも、前頭前野には悪い、つまり、子供の将来には悪影響しかない、ということがわかります。

子供に時間を割かないことは、体罰に匹敵するほど子供の前頭前野にはマイナスになるのです。

川島先生は、週に一度、親子でホットケーキを作りましょう、と勧めています。

連休はお出かけも楽しいですが、お子さんとホットケーキやクッキー作り、パン作りなど

やってみませんか?

飲み物はカルピスでいかがでしょうか。

楽しい親子の時間がお子さんの将来のための糧になります!

遠出しないでおうち時間を楽しめる連休の過ごし方もいろいろありますよ!

コメント

おはようございます。

ホットケーキを子供と一緒に作ることが

子供の成長にも良い働きをするのですね。

手作りのお菓子という面からも良いですね。(^^)