小学生になると、子供たちの人間関係もだんだん複雑になり、

グループができたり、仲間外れや無視などのトラブルも頻繫に起きるようになります。

しかし、仲間外れなんていつの時代もよくあることとか、

仲間外れを体験してこそ強くなれるから放っておくという考えは

子供にとってはマイナスになります。

発達途上で避けては通れないというのも一理あるのですが、

決して放っておいていいというものではありません。

わが子が仲間外れになったときに、親はどんなふうに対応したらいいでしょうか。

[quads id=2]

小学校で子供が仲間外れにされた時の親の対応は?

わが子が仲間外れにされているのかもしれないと知ると、親としてはすごく心配になりますし、

胸が痛くなります。子供だけでなく、親も不安になってしまいますが、

まずは深呼吸して、子供の話をよく聞きましょう。

親がいっしょに不安になってしまうと、子供もよけい不安や恐れが沸いてきます。

日頃から愚痴が言える家庭作りを

子供が最初から「学校で仲間外れにされている」と話を切り出すとは限らないですね。

全然関係ない話、例えば掃除や給食のときにうるさい友だちがいてたいへんとか、

学校の愚痴話から始まることもあります。

日頃から愚痴を言いやすい安心した雰囲気の家庭であることがとても大切です。

パパママも仕事の愚痴でもなんでも弱音を言えるような安全地帯の雰囲気が家庭にあると、

子供もつらいときに話しやすくなります。

うちの娘の場合は、クラスの男子が騒がしくていやという話から始まりました。

その話そのものは、娘が思い詰めるほどの深刻なものではないのですが、

何かとてもつらそうにしているのを、親の直感で感じました。

最近、疲れやすくて学校から帰るとすぐ眠ってしまうとか、イライラすることが多いようにみえるとか

ストレス充満しているらしい予感がしていました。

日頃から子供のようすに敏感であることが、親には大切だとつくづく実感しています。

娘が「学校に行くのイヤ!どうして学校に行かなくちゃいけないの?」と言うので、

「他にもっといやなことがなにかあるんじゃない?」と思わず聞いてしまいました。

娘はそのときのことをあとで、

「なんでお母さんは私の言いたいことがわかるんだろうと思った」と話しました。

子供は親に気持ちを察してほしいのです。

娘は急にポロポロと涙を流して話し出しました。

子供の話をしっかりとよく聞く

娘の話から、

ひとりのお友だちが最近、娘のことを無視して仲間外れに近い状態にしていることがわかりました。

クラスの係の活動や、学芸会の練習など、いろいろな場面でその悪影響が出ていてつらいということがわかりました。

つらいことを言語化することで、娘自身も不安な気持ちの整理がついてきます。

今、一番つらいのは何か、学校に行きたくないのはなぜか、

男子の騒がしさではなくて、仲間外れに無視されているように感じていることが

一番つらいと、自覚するのにちょっと時間がかかりました。

あまり思い出したくなかった、あまり考えたくなかったと言いました。

親が聞いていて安心した中で、じっくりと思い出して言葉にできたのです。

金曜日の夜で翌日は休みなので、結局、夕飯後から夜中2時までじっくりと話を聞きました。

前・東京都教育委員会いじめ問題対策委員会委員長で、東京聖栄大学の有村久晴教授は、

親の「聞く力」が、精神的回復力の高い子を育てる と言っておられます。

「『○○くんにイヤなことをされた』と打ち明けられたときに、『やりかえしなさい!』『やめてって言いなさい』と指導するのではなく、『そうか、そんなことされて悲しかったね』とじっくり聞いてあげること。さらに『そんなことされると○○くんのこと苦手になっちゃうね。いじわるされると、宿題も習い事も集中できなくなっちゃうね』など、子どものモヤモヤした気持ちを分かりやすく言語化して、引き出してあげるところまでやってみてください」

小学生はまだまだ言葉の能力が未熟なところがありますから、

自分で自分の気持ちを言語化することがなかなかうまくできないことがあるのですが、

そのときは親が子供の気持ちを代弁するように、共感して言語化すると、

子供は心が整理できて晴れてくるのです。

子供の話を聞くときは、「指導」ではなく「共感・代弁」が大切だということを

しっかり心にとめておきましょう。

[quads id=2]

しっかり褒めて失った自尊心を取り戻してあげましょう

子供がつらいことを打ち明けてくれたら、

「よく話してくれたね」、とまずわが子を褒めましょう。

親に打ち明けて話すというのは実はとても勇気のいることで、

できれば思い出したくない、考えたくないことをあらためて話すことは苦痛なことです。

そして、仲間外れにしたのではなく、されたほうだったことを褒めましょう。

仲間外れにする側ではなかったということは、親の子育てが間違っていなかったという証でもあります。

わが子に「あなたは何も悪くない」と伝え、「あなたを誇りに思っている」と伝えましょう。

そして、親は自分の家庭に自信を持ちましょう。

「何があってもパパママはあなたの味方だよ」

と伝えてしっかり抱きしめましょうね。

親は暴走せずに子供の気持ちを優先しましょう

仲間外れは、一過性の気まぐれで終わることもあるので、

親に心情吐露することで翌日から学校に行けて自然に解決してしまうこともあります。

あるいは、子供が自分で友だちに「やめて」と言ってみると言い出すかもしれませんし、

先生に話して助けてほしいと言うかもしれません。

親は心配ですが、子供の気持ちを第一にしましょう。

ただし、仲間外れが長引いているとか、もうストレスで限界で体調不良にもなっているようなときは

親の判断で担任の先生に相談しましょう。

仲間外れにしてくる友だち本人やその子の親に直接行動を起こすのは避けて、

まずは担任の先生にお話しましょう。

[quads id=2]

若い先生はいじめについてよく勉強している!

平成29年3月14日最終改訂の

いじめの防止等のための基本的な方針(文部科学大臣決定)によると、

「仲間外れ、集団による無視をされる」ということも具体的ないじめの態様として挙げられています。

今は昔よりも、いじめについて社会問題として大きく取り上げられるようになっていますから、

教師を目指す大学生も、いじめ問題を多く熱心に学んでいます。

親が先生にいじめについて相談するとき、この先生はほんとうに信頼できるのか、

若い先生では経験不足じゃないかとか、ほんとうに信用していいかどうかと心配もわいてくるものですが、

若いからこそ柔軟に対応する力があったりします。

ベテランの先生は頼もしい先生が多いですが、

すべてのベテランの先生が必ず信頼できるとは限らないようで、

一部のベテランの先生は、豊富な経験の中から個人的な教育観が固まり過ぎている場合もあり、

柔軟性に欠けることもあるようです。

親としては、先生が若いとかベテランとかで先入観を持たずに、まずは信頼して相談してみましょう。

こまめに先生に相談しましょう

先生への相談のしかたですが、「あなたがちゃんと見ていくれなかったからだ」などと

クレームをつけて責めるやり方ではスムーズにコミュニケーションできません。

また、「この程度のことでは忙しい先生に相談するのも気が引ける」といって我慢するのも、

かえって大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

先生は保護者がこまめに相談してくれるとほんとうにとても助かるのです。

先生に直接お会いしたり、電話をする前に、

連絡帳やお手紙などで困っていることを書いて相談しておくと、

短い時間で無駄なくお話しやすいですよ。

[quads id=2]

交わりの中で生きる子供たち

うちの娘の場合、仲間外れだけでなく、

友だちに叩かれたりいじわるされたりして困ったことがあったのですが、

相手の子が何かストレスを抱えているのではないかと気になったので、

それも含めて担任の先生に相談したところ、

先生は相手の子ともじっくりお話をして、日頃のストレスや、けがの手術を控えていて怖かったことなどがわかり、

相手の子の心を救うこともできたと、

早めの相談がとても助かりましたと言われました。

わが子が心配なのは当然ですが、

自分の子供を含む全体の子供たちのコミュニケーションがよくなるように願って考えると、

先生との協力体制を作れるのです。

わが子は、学校ではまわりの子との交わりの中で生きているので、

自分の子だけがよければいいという考えでは、交わりの中での成長は望めません。

親も、先生の学級経営を助けようという気もちでいると、

先生と同じ方向性をもって子供たちと前進できるのです。

[quads id=2]

小さい子が仲間外れをしてしまう心理

自分が目立ちたいからとか、ストレスからくる八つ当たりなど

仲間外れにする理由がほんとうに悪質なこともありますが、

幼稚園から小学生の子供たちは、発達途上の未熟さ故に仲間外れにしてしまうことがあります。

悪質な仲間外れとは違うこともあります

幼稚園ぐらいの小さい子はもちろん、小学生になってもまだまだコミュニケーションの力は未熟です。

なかなか相手の気持ちになって考えられないとか、言葉が足りなかったなど

仲間外れや無視をするつもりがなくても、結果的にそうなってしまっていたということも多くあります。

子供は、相手の気持ちを考えるよりも先に、自分のやりたいように動いてしまう、自分の気持ちを優先してしまうということが多いです。

相手が仲間外れや無視されていると感じていると聞いて、初めて気がついて、

気がついた途端にさめざめと泣いて反省することもあります。

先生に、「自分がされたらどう思うかな?」と聞かれて、はっと気がつくということがあるのです。

ですから、仲間外れされて困っているときは、担任の先生に相談すると、

相手の子の成長にもプラスになり、

相談後は前よりも仲良くなれてうまくいくことがあるのです。

八つ当たりで叩くような子も、先生に相談すると、「どうしてそんなことしてしまうのかな?」と

八つ当たりで叩くような子も、先生に相談すると、「どうしてそんなことしてしまうのかな?」と

じっくり話を聞いてもらうことで、叩く自分と向き合えたり、

ストレスのもとになっていたことを親とじっくり話せるきっかけになったりして、

慰めのある中でほんとうの反省ができることがあります。

中学生ともなると、悪いことがわかっていて、敢えてやるという悪質な場合が多くなって

素直に心底反省するということはむずかしくなってきてしまうようですが、

小学生まではまだまだ反省と成長ができる純粋な心が頻繫に見られます。

ただ、残念なことに小学生でもかなり悪質な仲間外れや無視の場合もありますので、

担任の先生に相談し、先生とともに状況を見極めることが大切です。

[quads id=2]

いじめられない子の特徴を知って育てる方法

仲間外れや無視というつらい体験も含めて、

友だちとの関係の中で子供は成長します。

いじめられない子になってほしいというのが親の正直な気持ちですね。

かと言って、やられたらやり返せと教えるのは、人を傷つけても構わないということになってしまいますね。

やられたらやり返すのでもなく、やられっぱなしで我慢するのでもなく、

はっきりといやだと伝える方法があります。これを「アサーション」と言います。

自分の気持ちを、相手を責めずに伝えることが、自分の身を守ることになるのです。

自分も相手も大切にするコミュニケーション方法です。

いじめられない子の特徴はドラえもんのしずかちゃん!

いじめる子でもなく、いじめられる子でもない、

なんだかまわりのみんなから一目おかれている子っていますよね。

その子は、「自分はいじめを受けるような人間ではないよ」と

相手に毅然と静かに落ち着いて伝えられる子なのです。

ドラえもんの登場人物で見るとわかりやすいのですが、

やられたらやり返す攻撃的な方法は、ジャイアン、

やられたらやられっぱなしで言い返せない、泣き寝入りするのが、のび太、

それに比べるとしずかちゃんは、イヤなことを言われても、

「そういうこと言われると、嫌な気持ちになるのよね・・・言わないでほしいな。」と

落ち着いて柔らかく、しかし毅然とした態度で言いそうですね。

この しずかちゃんタイプ のコミュニケーションを、アサーションといいます。

アサーションを身につけている子は、しずかちゃんのように

なんだかまわりのみんなから一目おかれている子 になれるのです。

[quads id=2]

アサーションを身につけている子はいじめられない!

アサーションは、バランスの良いコミュニケーションで、

自分も相手も大切にするコミュニケーションとして

学校の教育現場でも活用され、子供たちに指導することも増えてきています。

アサーションのコツは、「私は~」を主語として

「私はこう感じた。だから、こうしてほしい」という「わたしメッセージ」で伝えることです。

「わたしメッセージ」で落ち着いて気持ちを伝えれば、

相手は、責められているとも、やり返されたとも感じにくいです。

自分の気持ちを、相手を責めずに伝えることで、自分の身を守ることになります。

子どものための自分の気持ちが“言える”技術 小さいうちに身につければ、一生困らない! / 平木典子 【本】

↑アサーショントレーニングについては、こちらの本が参考になります。

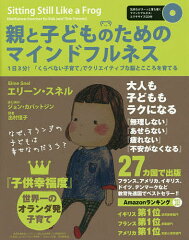

マインドフルネス子育てで不安定な友だち関係を乗り切りましょう

発達途上の不安定な友だち関係の中で、傷ついたり不安になることも多いわが子のストレスが心配ですよね。

マインドフルネスという心のエクササイズを取り入れて

子供の心を嵐から守ってあげましょう。

「今この瞬間」に集中して、あるがままの現実を受け入れるのがマインドフルネスです。

ストレス対処法として医療やビジネスの現場でも実践されています。

オランダではマインドフルネスを学校教育の現場で取り入れています。

親と子どものためのマインドフルネス 1日3分!「くらべない子育て」でクリエイティブな脳とこころを育てる/エリーン・スネル/出村佳子【合計3000円以上で送料無料】

この本には、「カエルのエクササイズ」「火星人になってみる」「リミットはどこ?」「気分の体温計」という、子供も喜びそうなタイトルのエクササイズがあります。

その中でも「カエルのエクササイズ」は、うちの娘が学校が不安でなかなか眠れなかったときに効果がありました。

カエルさんになってみよう。カエルさんはジャンプすることもできますが、今はただ静かに座っています。カエルさんのおなかが少し膨らんで、へこんで、ふくらんで、へこんで・・・呼吸に注意を向けてみましょう。

動物や自然など、かわいくてきれいなイメージのエクササイズなら、

子供も楽しく喜んで取り組みますね。

↓他にも、こちらの本もおすすめです↓

心が落ち着き、集中力がグングン高まる! 子どものためのマインドフルネス [ キラ・ウィリー ]

↓「きれいな花」「冬眠クマさん」「雲になってみよう」「木になってみよう」「ウサギの呼吸」「子ネコの背のび」などの楽しいエクササイズが30も紹介されています。

[quads id=2]

小学校で子供が仲間外れにされた時の対応と心理【いじめられない子の特徴】まとめ

- 子供が仲間外れになったら、親はあわてずにまずは子供の話をよく聞きましょう。日頃から愚痴を言いやすい家庭環境作りが大切です。親の聞く力が精神的回復力の高い子を育てます。

- 子供の話を聞くときは、「指導」ではなく「共感・代弁」が大切です。

- 子供がつらいことを打ち明けてくれたら、「よく話してくれたね」、とまずわが子を褒めましょう。親に打ち明けて話すというのは実はとても勇気のいることで、できれば思い出したくない、考えたくないことをあらためて話すことは苦痛なことですから。

- 「何があってもパパママはあなたの味方だよ」と伝えてしっかり抱きしめましょう。

- 子供の気持ちが優先ですが、仲間外れが長引くときや体調不良があるときは、親の判断で担任の先生に相談しましょう。

- 若い先生は大学生の頃からいじめについてよく勉強し、柔軟性をもっているので、若いからといって頼りないなどと先入観をもたずに、まずは信頼して相談しましょう。

- 小学生ぐらいまでは、コミュニケーションの未熟さが原因で、気がつかないうちに仲間外れや無視をしてしまう子もいます。長引くときや体調不良があるときは、ほんとうに悪質な仲間外れや無視なのか、担任の先生とともに状況を見極めましょう。

- いじめから身を守るには、ふだんからアサーションというコミュニケーション技術を身につけて、自分も相手も大切にしながら気持ちを伝えれるようになりましょう。

- 友だちとの人間関係は、どうしてもストレスがかかるので、マインドフルネスという心のエクササイズを取り入れて、子供の心を嵐から守ってあげましょう。

コメント