小さな子供がいる家庭は遺言書は書かなくてもいいと思い込んでいる人は多いようです。

夫の遺産は、当然、妻と子供が相続するのだから面倒な手続きは不要だと考えがちですね。

しかし、遺言書がないといろいろと面倒なことがあるのです。

遺言書は、特別にお金持ちの人だけが書くというものではありません。

高齢出産育児で、まわりの親たちよりも高齢だと、

子供の将来への心配と不安が湧いてくることもありますね。

まず、子供が未成年で遺言書がないときの面倒な手続きについて見ていきましょう。

そして、実際にコクヨ遺言書キットで遺言書を書いてみましょう。

遺言書を書いて相続手続きの負担をらくにしましょう

例えば夫婦と子供2人の家庭の場合、夫婦のどちらかが亡くなったとき、

相続人になるのは残された配偶者と子供ですが、

このとき遺言書がないと、遺産分割協議が必要になります。

親子でも必要な遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産分割をするために相続人が協議することですが、

子が未成年だと、本人の代わりに協議を行う特別代理人を

子供一人につき一人、親以外で選任しなければなりません。

二人子供がいたら、二人の特別代理人が必要になります。

そして、特別代理人は、遺産分割協議書に署名捺印、

戸籍謄本や住民票、身分証明書を用意しなければなりません。

こんなに手間のかかることを人に頼むのはたいへんですね。

でも、遺言書を書いておけば、特別代理人なしで相続の手続きができます。

残された家族の心労を少しでも軽くしたいですよね。

万が一に備えるという点では、遺言書作成は保険のように大切です。

コクヨの遺言書キットで簡単に書けます

遺言書といってもどうやって書いたらいいのかわからないですよね。

↓コクヨの遺言書キット虎の巻ブック付きなら、マンガでわかりやすく遺言書について説明されています。↓

マンガで説明されているのは、次の3つの事例についてです。

- 事例1 夫婦2人暮らしの場合

- 事例2 夫婦と小さな子供2人の場合

- 事例3 定年退職した夫婦と成人の子3人の場合

各事例には遺言書文例が出ています。

今回は、事例2 夫婦と小さな子供2人の場合 で考えていきます。

コクヨの遺言書キットで書く自筆証書遺言

遺言書にはいくつかの種類があります。

一般的によく作られるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言は、本人が手書きで作成する遺言書です。

自分で気軽に作成できます。 コクヨの遺言書キットで書くのは自筆証書遺言です。

コクヨの遺言書キットで書くのは自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、書式や作成方法などが厳しく決められているので、

内容にもれがあったり形式が間違っていると無効になってしまいますが、

コクヨの遺言書キットの虎の巻には、書式・作成方法などがわかりやすく詳しく出ているので

安心して作成できますよ。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に依頼して作成します。

公正証書遺言は公証役場で作成し、証人が必要で、

費用は公証役場に直接行く場合で5~15万円、専門家に依頼する場合で20~40万円ほどかかります。

コクヨ遺言書キットに含まれているもの

コクヨ遺言書キットには、遺言書作成方法をわかりやすく説明した虎の巻1冊の他に、

遺言書下書き用紙2枚、遺言書用紙4枚(コピー予防タイプ)、保管用台紙1枚、封印用封筒1枚

が入っています。

虎の巻

虎の巻

遺言書下書き用紙

遺言書下書き用紙

遺言書用紙(清書用)

遺言書用紙(清書用)

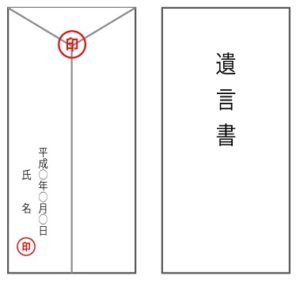

保管用台紙と封印用封筒

保管用台紙と封印用封筒

筆記用具は、万年筆やボールペンなど、インクは黒で長時間たっても消えにくいものを使います。

下書き用紙では鉛筆でかまいませんが、

清書では、後日改ざんされやすくなるので鉛筆は使わないようにします。

書くときに絶対に守らなければならないルール

書くときのルールを守らないと法的に無効となってしまうので、

次のことを厳守しましょう。

必ず自筆で書きます

表題(遺言書)、本文、作成した日付、署名などを自分で書きます。

ただし、相続法が約40年ぶりに改正されたので、

財産目録はパソコン等での作成も可になりました。(2019年1月13日~)

遺言内容の録音・録画、家族の代筆は無効、

夫婦で一つの遺言書を書くのも不可です。夫婦で書くときも一通ずつ別々に書きます。

必ず正確な日付を書きます

遺言書を作成した日の正確な日付(年月日)を書きます。

例えば、2019年1月31日というように、正確に記入します。

「吉日」のようなあいまいな表記は不可です。

日付は、漢数字、算用数字どちらも可、

西暦、和暦も、どちらも可、です。

必ず署名します

戸籍上の氏名をきちんと書きます。

氏名の前に住所を書くと、本人であることをより明確にすることができます。

必ず印鑑を押します

署名のあとに、はっきりと押印します。できるだけ実印で押します。

認印でもかまいませんが、朱肉を使用します。スタンプ印は避けます。

「あげる」「譲る」は使いません

相続人(法定相続人)に対しては「相続させる」

相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使用します。

「あげる」「譲る」は使いません。

書き間違えたら新しく書き直しましょう

遺言書の訂正には少々複雑なルールがあり、訂正方法に不備があると無効になります。

書き間違えてしまった場合は、訂正ではなく、新しい用紙に書き直しましょう。

不動産については最新の登記簿を取り寄せて書きましょう

不動産は住所だけでは特定しきれず無効となってしまう場合があるので、

最新の登記簿を取り寄せて正確な情報を書きましょう。

固定資産税の課税明細書にも土地・家屋についての情報が出ています。

複数枚になったらホチキス留めします

遺言書が複数枚になったら、バラバラにならないようにホチキス留めします。

各ページにページ番号を書き、必ず各ページに署名押印します。署名押印のないものは無効になります。

夫婦と小さな子供2人の場合の遺言書文例

「コクヨ遺言書キット虎の巻」の事例2 夫婦と小さな子供2人の場合の遺言書文例で、

夫 俊之さんの遺言書は次の通りです。

遺言書

遺言者 山口俊之は、次の通り遺言する。

1、遺言者は、以下の財産を、妻山口恵美子

(1979年7月9日生)に相続させる。

(1)遺言者名義のマンションの一室(敷地権含む)

所在 さいたま市コクヨ町一丁目2番地

建物の名称(1棟)コクヨマンション

建物番号(専用部分)708

(2)遺言者名義の預貯金

①コクヨ銀行 品川支店 口座番号5090400

②ヨコク銀行 港支店 口座番号4050900

③KOKUYO銀行 本店 口座番号0594000

2、その他遺言者に属する一切の財産を

妻山口恵美子に相続させる。

3、遺言者執行者として、妻山口恵美子を指定する。

4、付言事項

夏希と雅俊はパパとママの宝物です。

二人とも、ママの言うことをよく聞いて、

すくすく育ってください。

ママが泣いていたら、

二人で助けてあげてください。

夏希と雅俊と恵美子が

いつも笑顔でいられますように。

平成××年4月15日

さいたま市コクヨ町1-2-3コクヨマンション708

山口俊之 印

参考:コクヨ遺言書キット虎の巻 P.10

「その他遺言者に属する一切の財産を妻山口恵美子に相続させる。」の一文ですが、

財産の記載もれをなくすため、必ず入れておきます。

預貯金についてですが、金融機関名だけでなく、支店名と口座番号も記載し、

特定できるようにします。残高は書かなくてかまいません。

遺言執行者を指定して手続きをスムーズにします。

付言事項に長すぎないメッセージを入れることができます。

遺言書を、未来の家族に宛てたタイムカプセルに入れた手紙だと思うと、

深刻になり過ぎないで書くことができます。

ただ、付言事項に熱が入り、相続内容がなおざりになって、

せっかくの遺言書が法的に無効にならないように、ルールをしっかり押さえて書きましょう。

コクヨ遺言書虎の巻では、氏名 山口俊之 の横に押印されています。

コクヨ遺言書虎の巻では、妻山口恵美子さんの遺言書文例も載っています。

自筆証書遺言の保管について

自筆証書遺言の保管については、

保管用台紙に完成した自筆証書遺言をセットして、封筒に入れて封印する方法が

虎の巻に出ています。

法務局での保管が可能になります

自筆証書遺言は、自宅の引き出しや金庫などに保管しますが、

相続法が約40年ぶりに改正されたので、

法務局で自筆証書による遺言が保管可能になりました(2020年7月10日~)

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、

法務局で保管されていると検認手続きは不要になります。

自筆証書遺言の保管制度ですが、概要は次のようになります。

遺言者は自らが法務局に出頭し、自筆証書遺言の保管を申請します。

法務局の管轄は、遺言を書いた人の住所地、本籍地、所有している不動産の所在地 のいずれかを選択できます。

なお、遺言書保管制度は必ず本人出頭が求められます。代理人による申請もできません。

・・・

本人出頭のうえで法務局に提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を形式的に満たしているかの確認が行われ、原本を保管したうえで画像データとして記録されます。

法務局で中身を確認するため、遺言書の封はせずに提出します。

参考:https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44718150T10C19A5000000/?page=2

まとめ

自筆証書遺言を書くには、まず、具体的に

「誰に」「どの財産を」「どの程度」相続させたいかを考えます。

遺言書を書くとなると、縁起が悪いとか、自分の死後ということで感情移入し過ぎて深刻になってしまいそうですが、

書くことさえ決まっていれば、コクヨ遺言書キットを使って10~15分で書き上げることができます。

結婚記念日や「いい夫婦の日」(11月22日)に遺言書を書いて互いにプレゼントしあう夫婦もいるそうなので、

あまり深刻にならないで書いてみましょう。

将来の備えができているということで、今を生きることに意外に前向きな気もちが沸いてくるものですよ。

- 子供が未成年だと遺産分割協議に特別代理人が必要になり、なかなか面倒です。

- 遺言書を書いてあれば、特別代理人なしで相続の手続きができます。

- 自筆証書遺言は、コクヨ遺言書キットで簡単に書けます。

- 自筆証書遺言は、書くときのルールを守らないと法的に無効となってしまうので、コクヨ遺言書虎の巻を読んで、ルールをしっかり理解してから書きましょう。

- 相続法が約40年ぶりに改正されたので、法務局で自筆証書による遺言が保管可能になりました(2020年7月10日~)

【ゆうパケット対応可】遺言書キット<遺言書虎の巻ブック付き> LES-W101 【コクヨ KOKUYO】

コメント