夏休みの宿題で一番悩むのが読書感想文ですね。

小学校低学年の1・2年生はまだ文章を書くこと自体にに慣れていないので、

どこまで親がサポートすればいいか悩みます。

まずは本について「書くこと」より、本について親子で「話すこと」に重点を置いてみませんか?

子供は話すことで、作文の力が自然についてきます。

親が子供の気持ちを聞き出すことが、読書感想文のいちばんのサポートになります。

うちの娘は小学2年生の読書感想文で賞状をいただいたのですが、

プレッシャーにならずに楽しく取り組めました。

親子で楽しむ読書感想文の書き方についてお話いたします。

[quads id=2]

本の選び方から楽しく!

毎年学校から、読書感想文の課題図書が発表されますが、本はどうやって選びますか?

課題図書以外に自由に選んだ本でもいいのですが、

どんなものを選べばいいのか、本選びから悩んでしまいますね。

実際に本屋さんに行ってみよう!

気軽にインターネットで本を購入できる時代になりましたが、

やはり本屋さんに実際に足を運んで、実物の本を選ぶところから、子供の心に思い出が刻みこまれます。

私は小学生の頃、読書感想文の本を探しに行ったとき、

店員さんが優しい笑顔でヘレンケラーの伝記を勧めてくれたのを今でも覚えています。

店員さんの笑顔を見て、子供心に大切な本だと感じて、

読書感想文を書き終わってもその後何度も何度も読んでいました。

夏休みの宿題という、目の前の目的を片付けるために、サッと選んでしまいたくなるものですが、

子供と本との一生の出会いになるかもしれません。

まず親のほうが焦らず慌てず、ゆったりとした気持ちで臨みましょう。

[quads id=2]

選ぶきっかけは表紙のデザイン?

本選びでよくあるのが、「表紙の絵が気に入ったから」。

娘も表紙に描いてある女の子の絵が気に入ったから、と言って買いました。

お子さんによっては、動物が好きな子、昆虫が好きな子、など

好きなものがきっかけとなることは多いですね。表紙からくる第一印象はかなり大事です!

「なんだかおもしろそう」、とか 「これ読んでみたい!」とお子さんが言い出したら最高ですね。

「これからどうなっちゃうの?」「この絵はどういう意味だろう?」など

表紙を見ただけでいろいろな考えが次々と頭に浮かんでくるでしょう。

ちなみに娘が選んだのは次の本でした。娘も日頃からほうきに乗って飛ぶまねをする遊びが好きだったので、

表紙の女の子がほうきに乗っているのがおもしろかったのだそうです。

選ぶときの親の禁句は?

子供が絵本ばかりたくさん選んでいると、もう幼稚園・保育園は卒園したのだからと

夏休みぐらいもう少し背伸びした本を読んでほしいと思うパパママもいるようです。

でも、むしろ、子供の今の力より少し簡単な本を選んだほうが成功します。

絵が多い本のほうが、読む前のイメージが広がりやすくて気楽に読み始めることができます。

「もう少しむずかしい本にしたら?」は禁句です。

小学生の低学年は課題図書にこだわらずに、好きな絵本から選ぶのもいいですね。

「ちゃんと読むのよ!」とプレッシャーをかけるのも禁句ですね。

購入直後にメモをとろう

本を選んだ理由、これが読書感想文の書き出しにぴったりなので、

購入して本屋さんを出たら、その場で走り書きでいいので

お子さんに選んだ理由とそのときの気持ちをメモに書くように促しましょう。

小学1、2年生は、メモでも文を書くのが苦手かもしれないので、

こっそりと親も子供から気持ちを聞き取って、選んだ理由をメモしておくと、

あとで親子で本についての会話をするときに盛り上がります。

[quads id=2]

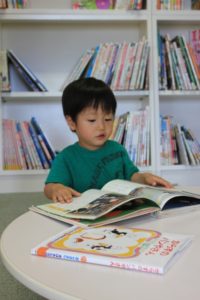

本を読むときの親のサポートは?

本を買っておうちに帰り、すぐに自分から読みだしてくれると親はとりあえず心配しないですむのですが、

買ったままなかなか読まずにほおっておくこともありますね。

読み始めの親の禁句は?

読書感想文、なかなか取りかかれないと「明日は始業式!」なんてことになってしまいます!

夏休みの最終日になって「ママ!手伝って!」と言われても困ってしまう!

それだけは避けたい!そんなとき思わず口にしてしまうのが、

「本、ちゃんと読んでる?!」

これ、実は禁句です。

まず、ちゃんと読むってどのように読むことなのか、1・2年生でわかる子は少ないと思います。

とりあえず読み始めたけど、5、6ページ読み進むうちに

1、2ページになんて書いてあったか忘れてしまうこともあります。

ちゃんと読もうと思っても、字面を追っているだけになってしまうこともあります。

「主人公はどんな子?家族は?」

「主人公の他にどんな人たちが登場するの?」

親がこんなふうに聞くと、すでに読み始めているときは

「あのね、○○ちゃんっていう女の子が出てくるの」とか、

「パパママとおばあちゃんといっしょにいるの」「犬を飼っているんだって」などと、

子供は目をキラキラさせながら話し出すでしょう。

まだ、読み始めていないときは、主人公は誰かなと意識しながら読み始めるでしょう。

読み始めていないときに「ちゃんと読んでるの?」と繰り返し聞かれると、子供はプレッシャーになるだけですが、

「どんな子が出てくるの?」と繰り返し聞くと、主人公は誰かを意識しながら読み始めることができます。

主人公と登場人物について、お子さんが自分でメモに書けるといいのですが、

1年生でまだ文章がうまく書けないときは、親がメモの助けをしてもいいでしょう。

[quads id=2]

読んでいる最中の声かけは?

お子さんが読み進んでいるとき、夢中になって読んでいるなら最後まで何も声をかける必要はないでしょう。

もし、途中で疲れてしまって何日もやめてしまっていたら、

「主人公は何をしていたのかな?

主人公は、どんな気持ちだったと思う?」と聞いてみると、

お母さんに答えてお話したい一心で、また読み始めるでしょう。

「まだ最後まで読んでないの?!」なんて絶対に言ってはいけませんね。

強制的に読まされていると感じないように、

子供の「読みたい!」という気持ちを引き出すのが親の役割です。

主人公の気持ちの確認のあとは、

「読んでみてどんな気分になった?」と

自分はどう感じたか、自分だったらどうしたいか、など

主人公に起こっている出来事を自分に引き寄せて考えていきます。

読み終わったら考えることは?

最後まで読み終わったら、「すごーい!よくがんばって読んだねえ!!」

とお子さんをほめましょうね。

そして、「どんな場面がいちばんおもしろかった?」と聞いてみましょう。

挿し絵が多い本ならば、「どの挿し絵の場面がおもしろかった?」と聞くのもわかりやすいです。

心に残ったセリフがあったら、お子さんがメモに書き出してみましょう。

おもしろかった場面がいくつもあったら、それもメモに書きましょう。

メモは大きめの付箋に書いておくと便利です。

お子さんがメモを書くために、おしゃべりが完全に止まってしまって先に進めないようなら、

お子さんは話すのを第一に優先して、親がメモをとりまくるのもひとつの方法です。

書くのはまだ苦手でも、話すのは大好きというお子さんもたくさんいます。

そして、自分だったらどうするか、どう感じるか、同じようなことを自分も体験したことがあるか、

などと、さらに自分に置き換えて考えを深めていきます。

主人公に会えたらお友だちになれるかな、どんなことをしていっしょに遊びたいかな、

どんなことを話したいかな、と想像の翼を思い切り広げてみましょう。

[quads id=2]

読書感想文を書くときは「書き出し」「なか」「おわり」で分けて!

小学生の低学年の読書感想文は、まだ「起承転結」などの難しい構成は考えなくてもいいです。

「書き出し」「なか」「おわり」の3つにわけて書きましょう。

「書き出し」は本を選んだ理由

本を買った直後に、そのときの気持ちと選んだ理由をメモしましたね。

「書き出し」にはそのメモが役立ちます。

メモにもう少し詳しく書き足しながら、文章にしていきましょう。

もう少し大きくなって小学生の高学年になると、

書き出しにいきなり、「(主人公は)すごい勇気の持ち主だ。」などと感じたことをもってきたり、

「(主人公は)なぜこんなことができたのだろう?」というように疑問をもってきて

インパクトのある文章を書くこともできますが、

小学生の低学年でわかりやすいのは、書き出しにその本を選んだ理由を書くことです。

どうして魅力を感じたか、なぜ引き込まれたかを素直に書きましょう。

「書き出し」に書くこと

- どんな題名の本を読んだか。

- この本を読もうと思ったきっかけ

[quads id=2]

「なか」は心に残ったことやおもしろかったこと

「書き出し」の次の「なか」にはどのようなことを書けばいいでしょうか。

付箋に書いたメモを並べて、おもしろかった場面と自分だったらどうするか、を

順番に並べて、もし多すぎたらどれを書くか選びましょう。ひとつだけでもいいのです。

「なか」に書くこと

- 誰が(何が)どうした場面が心に残ったか、おもしろかったか。

- (ぼくは、わたしは)どう思ったか、どう感じたか。

- (ぼくは、わたしは)同じような体験をしたことがあるか。

- (ぼくだったら、わたしだったら)どのようにするか。

「おわり」は読んで感動したこと学んだこと

「おわり」では、この本を読んで感動したことや、生活の中で実践したいことなどを書きます。

主人公のように勇気をもって生きていきたい、とか、主人公のようにまわりの人に優しくしたい、

あるいは、主人公はこのようにできなかったけど、自分はこうしたいなど。

また、主人公と自分の関係も想像してみます。

もし主人公に会えたらどんな言葉をかけたいか、

主人公と気が合うかどうか、仲良しになれるかな、どんなことをして遊びたいか。

あるいは、けんかしてしまうかもしれないとか、でもいいのです。

自由に想像して思いを広げてみましょう。

「おわり」に書くこと

- この本を読んで感動したこと

- 生活の中で実践したいこと

- 主人公にもし実際に会えたらどうしたいか。

[quads id=2]

小学1・2年生の文章に見られる特徴

作文に慣れていない1・2年生の文章には独特な特徴があります。

でも、大人のちょっとしたアドバイスで作文がぐんと上達するのです。

どんどんつながっていく文章

1・2年生はまだ句読点のつけ方がよくわかりません。

思いつくまま話すとどんどん文章がつながっていきます。

話すときと同じようにそのまま書くので、例えば次のような文章になります。

《あさ、がっこうにつくと○○ちゃんがおはようって言ってくれて、わたしもおはようって言って、

そうしたら△△くんがきゅうにドンとぶつかってきてにらんで

ごめんねって言わないでおこったかおで走って行ってしまって、こわかったです。》

句読点をつけることを身につけよう

お子さんが一生懸命に書いた文章なので、いっしょに句読点をつける練習をするといいのです。

パパママが句読点をつけて添削してあげましょう。

《あさ、がっこうにつくと○○ちゃんが「おはよう」と言ってくれたので、わたしも「おはよう」と言いました。

すると、△△くんが、きゅうにドンとぶつかって、にらんできました。

△△くんは「ごめんね」と言わないで、おこったかおで走って行ってしまったので、こわかったです。》

「句読点をつけて文を区切るとわかりやすくなるよ」と説明し、

添削した文をお子さんがもう一度書くのです。

文に句読点をつけるタイミングやリズム感は、書くことで身につき、作文の力になります。

これは大きくなってからでも同じで、高校生の大学受験でも小論文の力をつけるには、

新聞の社説などの良質な文章をそのまま写して書くことだと言われています。

[quads id=2]

小さな子供は話すことで作文の力がつく!

小学校での愚痴話をお子さんがするときは、親はうるさがらずに一生懸命に聞いてあげましょう。

どんなふうにつらいのか、お友だちどうしで何があったのか、

複雑なことをなんとかして伝えたいと思うとき、飛躍的に子供の言語能力は開花します。

ふだんから親がじっくりとお子さんの話を聞くと、

「伝えたい気持ち」が子供の中でどんどん豊かになります。

文章は、相手に伝えたいことを表現する手段です。

伝えたい気持ちと比例して作文の力もついてくるのです。

[quads id=2]

まとめ

- 読書感想文のための本は、実際に本屋さんに行って見て選びましょう。その本を選んだ理由を、読書感想文の書き出しにできます。

- 「もう少しむずかしい本にしたら?」「ちゃんと読んでるの?」「まだ最後まで読んでないの?」といった言葉かけは禁句です。

- 「主人公はどんな子?」「主人公の家族は?」など、具体的なポイントを押さえて声かけしましょう。

- 読み始めたら、主人公の気持ちに注目し、そのあとで、自分はどう感じたか、自分だったらどうしたいか、など、主人公に起こっている出来事を自分に置き換えて考えていきます。

- 小学校低学年の読書感想文は、「書き出し」「なか」「おわり」の3つにわけて書くのがいちばんわかりやすいです。

- 小学校低学年の子供たちは、句読点をつけることにまだ慣れていないので、親が実際に句読点をつけて添削し、文章のリズム感を体得しましょう。

- 小さな子供は話すことで言語能力が飛躍的に向上するので、学校での愚痴話なども日頃からじっくりと聞くことで、作文の力もついてきます。

親子で読書感想文、子供の気持ちをうまく引き出すサポート役として

親はわき役に徹すると、子供の自発性がぐんと伸びますよ!

読書感想文と合わせて、1・2年生で苦労する漢字も、親子で楽しく学びましょう。

コメント