妊娠中にもおすすめのヘルシーみたらし団子のレピシをご紹介します。

中秋の名月の晩に家族みんなで食べたいとレシピを考えて、小学生の娘といっしょに作りました。

お団子には絹ごし豆腐とかぼちゃを混ぜてヘルシーに、たれに使う砂糖は、娘が赤ちゃんのときの離乳食にも使ったきび砂糖です。

とてもモチモチしてなめらかなおいしいみたらし団子です。

妊娠中のおすすめおやつ【手作りみたらし団子】レシピ!

豆腐とかぼちゃ入りで栄養豊富なみたらし団子、手軽に手作りできます。

気楽に楽しく作ってみましょうね(^^♪

白玉粉と絹ごし豆腐を同量使います

お団子の材料

- 白玉粉・・・・・・140g入りを1袋

- 絹ごし豆腐・・・・140g(水切りはしない)

- かぼちゃ・・・・・電子レンジ加熱してつぶしたもの15g(皮は取り除く)

- 水・・・・・・・・大さじ2

白玉粉で白玉団子を作るときは、水を白玉粉と同量より少し少なく加えてこねるのですが、今回のみたらし団子では、水ではなく、絹ごし豆腐を白玉粉と同量加えてこねます。

最初はボソボソした感じですが、ボールの中でよくこねるとしっとりまとまります。

耳たぶくらいのやわらかさです。

ここに、かぼちゃを電子レンジ加熱してつぶしたもの(皮は取り除く)を15gと、水大さじ2を加えます。

全体を混ぜてよくこね、半分に分けて、それぞれ棒状にのばし、端から切ってお団子に丸めます。

かぼちゃが入っていますが、この時点ではあまり濃く黄色にはならないのですが、ゆでたときにほんのり黄色がかってきます。

小学生の娘がとても喜んで丸めてくれました。

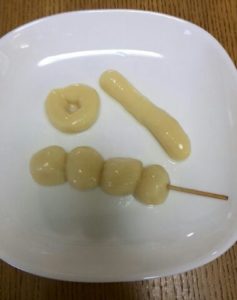

娘がおもしろがって、丸いお団子だけでなく、にゅ~んと伸ばして棒状にしたり、ドーナツ形にしたりしました。

よく伸びて成形しやすく、手にべとべとにつくこともなく、扱いやすい生地です。

なべにたっぷりお湯を沸かしたところに成形した生地を入れます。

浮き上がっきたら、3分ほどゆでます。

丸いお団子の中に、長い棒状のものとドーナツ形のものがひとつずつ混ざっています!ゆでても形崩れしないで浮き上がってきました。

こうして浮き上がったら、3分ほどゆでます。ゆであがると少し膨らみます。

3分たったら、冷水にとります。

たれを作ります

たれの材料

- しょうゆ・・・大さじ2

- みりん・・・・大さじ2

- きび砂糖・・・大さじ1

- 片栗粉・・・・小さじ2

たれの材料を全部混ぜます。片栗粉は下に沈殿しやすいので、よく混ぜます。

テフロン加工のフライパンに、よく混ぜたたれの材料を入れて火をつけ、木べらで混ぜながら加熱します。

とろみがついたら出来上がりです。

今回のたれは、小さなテフロン加工のフライパンを使って作りました。

電子レンジ加熱でもできますが、とろみがつく頃合いの見当がつきにくいので、フライパンでガスの加熱ならば、よく見ながら加熱できますし、テフロン加工のフライパンなら洗うのも楽です。

お団子を竹串に刺してタレをかけます

冷水にとっておいたお団子を4つずつ竹串に刺して、たれをかけて、みたらし団子の完成です。

かぼちゃが入っているので、真っ白ではなく、ほんのりと黄色いお団子です。満月をイメージしました。

娘が作った長い棒状のと、ドーナツ形のも、冷水からあげました。

形崩れしないでそのままの形です。

こちらにもたれをかけました。

これは作った娘が自分で喜んで食べました。

ほんとうにモチモチしていて、とてもなめらかで、とろけるようですごくおいしいです!

豆腐を使ったおやつで頭のいい子になる?!

豆腐には大豆レシチンという物資が含まれていて、おなかの赤ちゃんの脳の発達を助けます。

生まれたあとも続けて摂取することで、脳の発達をさらに助けます。

↓頭のいい子になる頭脳食については、こちらからどうぞ。↓

<<高齢出産では頭のいい子に産んであげたい!脳が育つおすすめ食材とは?

東大生の子どもの頃のおやつに、白玉粉に豆腐を混ぜたお団子というのがあったそうですよ(^^♪

片栗粉と絹ごし豆腐を同量混ぜて作るみたらし団子も試しましたが・・・

みたらし団子の作り方について調べてみると、片栗粉と絹ごし豆腐を同量混ぜて作る方法もあるようです。

こちらも試したのですが、いくらゆでても硬くなってしまい、難しいなあと感じました。

柔らかい生地にするために片栗粉を少なめにして、片栗粉100gに対して絹ごし豆腐120gでも試して作りましたが、やはり真ん中のほうが硬いのです。

生地自体は柔らかくて、手で丸めて成形することができず、ティースプーン2本を使って生地をすくって、沸騰したお湯に落としてゆでました。

白玉粉そのものは手で成形しやすく、棒状に伸ばしたり、それを切って丸めたり、小学生の娘がドーナツ形にしたほど、とても扱いやすいです。

なんといっても出来上がりがモチモチつるつるなめらかでとろけるような食感です。

片栗粉と絹ごし豆腐を使う方法は難しいですが、白玉粉を使うやり方はとても手軽にできて失敗がないので、我が家ではやはり白玉粉でこれからも作ると思います。

上新粉は扱いがむずかしい?!

うちに以前からあった集英社の「お菓子基本大百科」によりますと、(かなり古い本で、第1刷発行が、1993年10月30日です)もっと本格的なみたらし団子の作り方では、白玉粉と、その4倍の量の上新粉を使うのです。

白玉粉は上新粉をなめらかにもち状にするつなぎの役割のようです。

白玉粉と上新粉を合わせてこねたあとは、生地を20分も蒸します。

蒸しあがったら、ぬれぶきんを巻いた手でもち状になるまでつくというひと手間も必要です。

ついた生地の扱いは、らくで、棒状にして、2㎝くらいに切ってから丸めていきます。

竹串に刺して焼き網で軽く焼いて、たれをかけて出来上がりです。

こちらの方法も一度挑戦してみようと思っています。

関東のみたらし団子と名古屋は団子の数もタレも違う?!

私は関東で育ったので、名古屋でみたらし団子を見たときに、竹串にお団子が5個刺してあるのを見て「あれ?」と思いました。

竹串に4個刺すのが関東のみたらし団子で、

「団子ひとつ1文、1本で4文、4文銭でみたらし団子1本買えるよ」というのが起源らしいですよ。

名古屋のみたらし団子は5個刺さっていて、竹串の先が少しお団子を突き抜けています。

たれも関東のものとは違っていて、名古屋のはたまり醬油味で、関東のたれのほうがべっとりしていて甘いです。

ちなみに、集英社の「お菓子基本大百科」のみたらし団子の写真は、串にお団子5個で、串の先はお団子を突き抜けています。たれは関東のべっとりしたたれ。関東と名古屋のミックスされた形状ですね。

名古屋のみたらし団子と言ったら「新雀本店」!

名古屋のみたらし団子と言ったら、大須商店街の「新雀(しんすずめ)本店」 です。

新雀 本店/和菓子🍘🍡⛩️大須観音

1966年にオープンした「新雀本店」

開業時から先代が当時から守ったタレでみたらし団子を丁寧に焼き、現在も息子さんが引き継いでいる

お団子はみたらしときなこの2種類があり、ひっきりなしにお客様が続く

東京浅草のような大須で焼きたてみたらし団子🍡食べれて幸せ pic.twitter.com/oKFgMbaoe6— 真子 (@369edo3) May 30, 2023

仁王門通りの真ん中あたり、横断歩道の角にあります。

昔から長いことおばあちゃんが店頭で焼いていて、おばあちゃんが焼いているみたらし団子で親しまれていましたが、今は息子さんが受け継いでおられます。

おばあちゃんは90歳過ぎでお亡くなりになったそうです。長生きされましたね!

新雀本店のみたらし団子を食べると長生きできそうですね!

新雀本店の店頭で焼いているのを見るとわかるのですが、竹串の先がお団子を少し突き抜けているのは、焼くときにこの突き出た竹串の先と、お団子より下の竹串の部分を引っかけて支えて焼くからなんですね。

大須観音のお団子やさん、新雀本店

やっぱ団子はつきたて、焼きたて、食べ歩きだよね! pic.twitter.com/eyeKUOkIdY— ラグナ (@damaid1) August 22, 2024

みたらし団子1本100円で、名古屋にしては珍しくきなこ団子もあり、どちらも1本100円です。

食べ歩きは危ないので、必ずお店の前で食べることになっていて、串も必ずこちらに捨てます。

新雀本店(しんすずめほんてん)

住所・・・名古屋市中区大須2-30-12

電話・・・052-221-7010

営業時間は、13時から19時です。定休日は不定休。

娘が生まれてから一度も大須に行っていないので、そろそろこの秋には家族でお散歩に行きたいです。

妊娠前は、気持ちに元気がほしいとき、よく大商店街に遊びに行きました。昭和の名残りがところどころに見え隠れするレトロな雰囲気が気持ちを穏やかにさせてくれるのです。

秋の午後、セピア色の陽の光を感じて懐かしさで胸いっぱいになります。

大須商店街は、おすすめウォーキングコースです。

みたらし団子に中秋の名月、秋には特にすてきな大須商店街・・・

心穏やかに過ごしましょう!

↓秋を楽しむ関連記事はこちらからどうぞ↓

コメント